欣赏者图式当中包含的一般的文化知识就是间接的知识,这也是对美术作品欣赏的基础。当美术作品反映着特定的文化信息,在欣赏这些作品时有没有相应的知识,就会引起不同程度的欣赏差异。高玉华的油画《兵对将》很能说明这个问题:

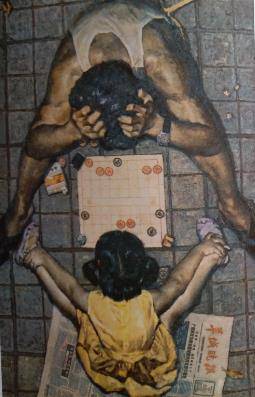

高玉华 《兵对将》

画面中两个人物在下棋,——初看画面,从小女孩柔弱的外形和中年男子健壮的外形看来,再凭欣赏者的日常经验——儿童与成人的智力发育程度——就会认为小女孩一定处于劣势。但画面上小女孩的红兵已经逼近黑方的将了,如果没有中国象棋知识的欣赏者恐怕还是不能了解作者的意图,甚至还会产生歧义。但是具有中国象棋知识的欣赏者会知道小女孩占有绝对优势,这时再回头看中年男子紧抓着头皮的双手,就会对这幅画有了正确的理解,从而得到一种欣快之感。在这里,特定的象棋知识成了能否理解作品的关键,欣赏者的图式知识单元中有无这些知识就成了欣赏差异的分界。

最有力的证明还来自民间美术的欣赏,王朝闻在《中国民间美术研究》一书中评论金山农民画时有过深刻的论述,在谈到民间美术作品时,他认为:“如果用美术院校的基本练习的标准来衡量这些民间美术(作品),当然难免以为他们是“原始”、“落后”和“”不科学”的。”一个受过正规美术训练的欣赏者如此必不奇怪,就是现代的绝大多数欣赏者,由于时代的变迁,关键是生存环境的改变,造成传统民间的知识体验的断裂,也很难对民间美术作品中“鱼戏莲”、“凤穿牡丹”、“抓髻娃娃”等形象产生正确的理解。在欣赏中出现差异的结果也就在所难免了。

在日常知识的层面会产生欣赏的差异,这些知识阅历影响着欣赏者的趣味的取向。欣赏者在这个层次上可以产生不同的理解,进而产生程度不同的情感反应,但这种情感反应与日常感情区别不大,欣赏者在美术作品欣赏中提取的是积淀在图式内的日常知识单元,这个阶段的欣赏还主要是日常经验、知识的复现,在这里,美术作品作为日常生活的代用品出现。

这种差异包括理解与情感反应还限于内容反映的层次,对美术形式因素的感受不是重点。杜夫海纳《审美经验现象学》当中的论述很能说明问题:“……,当然有过群众的艺术。甚而直到最近一个时期任何艺术都曾是群众艺术。因为实际上,我们说过,艺术刚刚开始意识到自己。为艺术而艺术是一个新的观念。在此之前,艺术家本能的服务于他的共同体所特有的世界观(weltanschauung),服务于——在宗教信仰时代——自己的信仰。那时,作品没有公众。但是信徒群众从作品中认出自己,从中培养自己的信仰:中世纪的人们来到莫瓦萨克教堂的大门不是为了欣赏三角楣上的雕刻,而是为了瞻仰在最后审判日降临的基督。”

米开朗基罗 最后的审判

在欣赏三角楣上雕刻的时候,或许也因为雕塑的某些形式特征而获得某种欣快之感,但主要还是为瞻仰基督的仪容,从而培养自己的信仰。可见,虽然欣赏者也可能对某些形、色等形式上的因素产生感受,但这些形色一般都有很强的象征性,都与特定的内容相联系,依靠长期体验、通过大脑的分析综合,在图式结构中本来就是以形象内容出现的。

虽然此阶段的欣赏不以形式的欣赏为主要目的,在内容反映的欣赏过程中也并非一帆风顺,因为,在欣赏过程中,美术作品的外壳——形式是避无可避的。由于美术作品形式上的多样性,有的美术作品的内容较容易被欣赏者辨识,比如一般所说的写实性作品。在这里有必要对写实作品做一考察:何谓“写实性”作品?正如前述关于印地安人的例子,人们很容易看出“写实”的概念也是相对的。而德国农民则又是另外一种情形:虽然在过程中的某些地方不能理解,整体美术作品还是可以理解,因为在整体美术作品中,它又符合日常视觉经验了。相对于米洛岛的维纳斯,威冷道夫的维纳斯恐怕不算写实,大多数人还是能理解作品的形象。可见,是否写实关键是与日常视觉经验与知识是否吻合。而这些视觉经验与知识正是图式知识单元的主要组成部分。

米洛岛的维纳斯

威冷道夫的维纳斯

这些形式写实的作品,因为作品的形式因素与欣赏者日常经验比较吻合,欣赏者较容易基于此产生有关的形象,进而引起相应的感受;而欣赏者接触到的不乏形式较抽象的美术作品。缺乏这类美术作品视觉经验的欣赏者,往往因其表达意图被作品形式因素在不同程度上所掩盖,这便在不同程度阻碍了欣赏者对作品内容实质的理解,也难产生相应的感受,更不能从美术形式方面获得的相应的感受。当进入到美术专业知识的层面的考察时,欣赏的差异将会进入另一个层次的差异——形式感及形式与内容结合的差异。(未完待续)

本文由作者笔名:北京华艺网 于 2024-06-26 17:01:14发表在中视快报网,原创文章,禁止转载,文章内容仅供参考,不作为指南。

中视快报网本文链接: http://bj.ccutv.cn/news/7637.html